教授

まつひら かずゆき

極低温で電子が創り出す多彩な物性に魅せられて、この研究の世界に入りました。電子物性の基礎的研究では大なり小なり新しい現象を発見する機会が多く、発見時の感動は忘れられないものです。

革新的な機能性電子材料の開発

物性Ⅱ(強相関系)

強相関電子系,遷移金属酸化物,フラストレーション,超伝導,単結晶育成、環境発電

【一般向け概要説明】

世の中には原子が三角形をなして出来ている物質があります。そのような物質には通常の物質では実現されない新しい現象が見いだされます。特に磁性体では「フラストレーション」と呼ばれている現象があります。"フラストレーション"という言葉は、我々の日常生活においても使われると思います。どのような状況で使われるかを考えてみると、2つ以上の事象が同時に上手くいかない場合に"フラストレーション"が生じるようです。"あちらを立てればこちらが立たず"という状況です。面白い事にとても良く似た事が物質中でも起きているのです。ただし、自然は皆が満足するようにこの「フラストレーション」を上手く解消したりしています。自然はどのように「フラストレーション」を解決しているのか興味はありませんか?

【専門家向け概要説明】

「フラストレーション」とは、いろいろな最適化の条件がお互いに競合し、系がそれらを同時に満たす事が出来ない状況を指します。三角形をベースとした結晶構造を持つ磁性体では、この「フラストレーション」により磁気秩序が抑制されます。そのため、フラストレーションを内包する物質は、大きな揺らぎの効果が発現したり、大きな外場応答や新しいタイプの磁気状態が実現されます。近年は電気伝導現象においても新しい物性が多く見つかっており,未知の物性を探索する研究が行われています。特に三角形をベースとした結晶構造を持つ強相関電子系物質に創出する「フラストレーション」や「新しい電気伝導現象」に着目し研究を進めています。また,熱電変換などの交差相関物性や新しい超伝導体を創出する研究を行っています。

また最近は,次世代IoT端末に適した自立型電源を目指し,交差相関物性を利用した高効率環境発電材料の研究を開始しています。

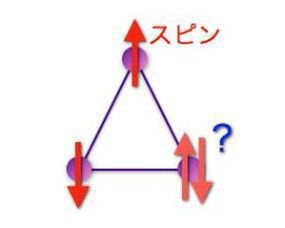

◆ フラストレーション 三角形に配置したスピンは隣り合うスピンを互いに逆向きには出来ません。上の図では2つのスピンは逆向きに配列していますが、もう一つはどのようにしても不可能です。これがフラストレーションしている状況に対応します。

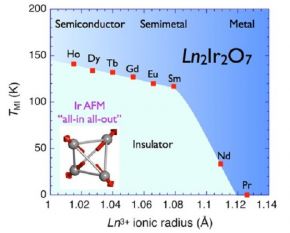

◆ パイロクロア型イリジウム酸化物Ln2Ir2O7(Ln:希土類)の電子相図。電子相関と強いスピン軌道相互作用が競合するパイロクロア型イリジウム酸化物が温度変化による金属絶縁体転移を示すことを発見し,希土類金属のイオン半径をパラメータとして電子物性が系統的に変化することを明らかにした(日本物理学会第21回論文賞受賞論文:J. Phys. Soc. Jpn. 80, 0947041 (2011).)。

フラストレーション系特有の新たな概念を確立し、その新しい物性を利用した機能性材料を社会に役立てたい。

①He-3クライオスタット(265mKまでの極低温下での電子物性測定)

②超高温電気炉(最高温度1500℃までの物質合成が可能)

③熱電能測定装置(微小試料および極低温域まで測定可能)

④キャパシタンス法による高精度熱膨張測定装置(極低温下で測定可能)

⑤輸送特性測定用GM冷凍機(2.2Kまでの電気抵抗等が短時間で簡便に測定可能)