大空の遥か彼方、大いなる宇宙への挑戦

放射線・化学物質影響科学、航空宇宙工学

宇宙環境,劣化,機能性材料

はやぶさが困難な旅路を終えて地球に帰還したことは日本中に大きな感動を与えました。はやぶさはその旅路の中で多くの故障に見舞われましたが、幸いにも地球にたどり着くことができました。はやぶさに見られるように、宇宙機は故障しても気軽に修理ができないので、10年以上は修理なしで動作し続けるための、徹底した検証実験が求められます。

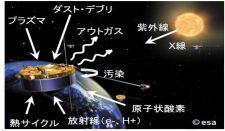

宇宙にはプラズマ、放射線、紫外線、原子状酸素、真空、熱サイクルといった、地上では存在しない極限環境があるので、なおさら修理なしで動作し続けることを保証することは非常に困難です。特に身の回りのごくありふれた材料を人工衛星に使用すると、宇宙の極限環境で著しく性能が低下し、人工衛星はこわれてしまいます。材料が宇宙で使えるかどうか、判断できる人材がいなければ、はやぶさの様な宇宙開発プロジェクトの成功はおぼつきません。

我々が取り組んでいるのは、過酷な宇宙環境における材料の劣化を、五感で感じ取り、なぜそうなったかを探求し、宇宙環境に打ち勝つことのできる材料を創出する研究です。また材料の検証技術を再構築・高度化し、最先端の宇宙開発を支えることのできる経験と技術を蓄積し、日本の宇宙産業の発展に貢献する研究も行っています。

現在、ソーラーセイルなど最先端の宇宙開発に参加し、研究を進めています。研究室の学生は一人の研究者として、各自が責任をもって最先端の宇宙開発プロジェクトに参加するという、高い自立性と、未踏領域に真摯に取り組む謙虚さが必要不可欠です。「学生だから」という扱いはせず、一人の研究者として参加してもらうので、当然責任は重いですが、宇宙開発の現場に参加できる貴重なチャンスが当研究室にはあります。"

日本における宇宙用材料の耐宇宙環境性評価に関する研究は、欧米に比べると、その重要性が認知されていません。これは宇宙産業における日本製品の競争力を大きく左右します。産学連携により、革新的な宇宙開発ミッションが、当研究室の研究成果によって着実に実現できるような、産学連携ネットワークを確立したいと考えています。

このためには(1)材料の軌道上劣化予測、(2)様々な環境要因による材料劣化メカニズムの理解、(3)試験技術の高度化、(4)

機能性材料の創成、について精力的に研究を進めていこうと考えています。"

・人工衛星用材料の物性測定装置(太陽光吸収率および垂直放射率を測定)

・アウトガス測定装置(現在開発中)

・紫外線照射装置、原子状酸素照射装置、熱リサイクル負荷装置

“Electrical Discharge Countermeasure Device,” 5102PCT, 出願中

<受託研究>

高度500km前後の極軌道上の原子状酸素が衛星表面に及ぼす影響に関する研究

宇宙軟構造物の巨大膜用材料の新規合成と耐性評価

<共同研究>

宇宙用高分子材料の耐放射線性評価 ~新規材料の合成と評価~

http://www.ise.kyutech.ac.jp/integrate/researcher/iwata_mi.html

電防止コーティング透過性試験テストピース

紫外線照射装置

宇宙環境の説明図